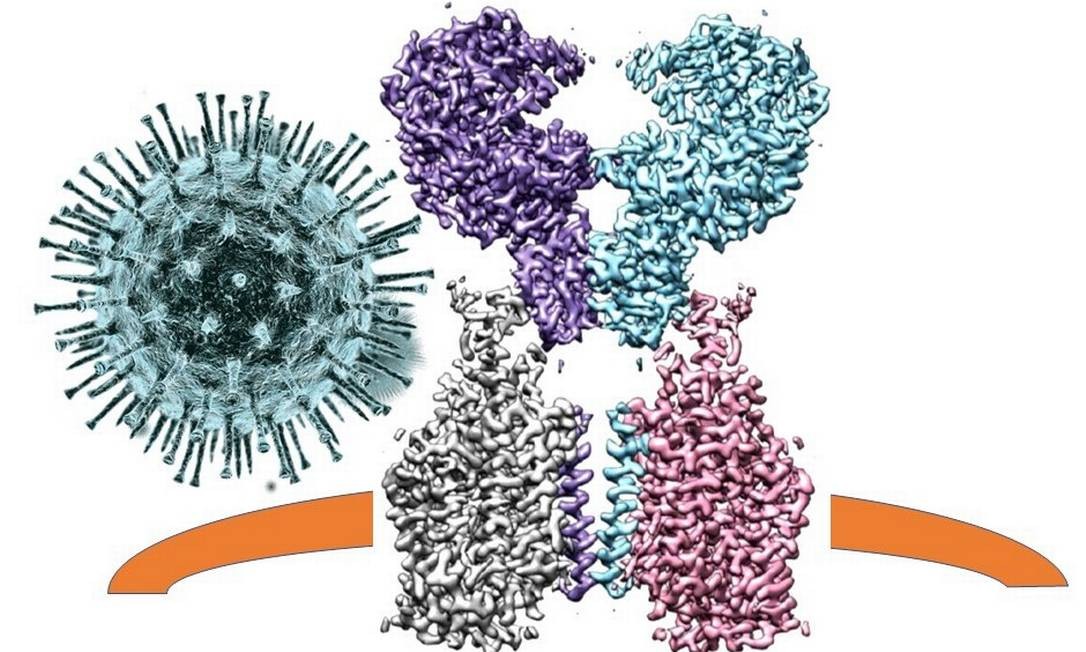

A porta de entrada do coronavírus é uma proteína inserida na membrana externa das células, que captura o vírus pelas espículas e o lança para dentro Foto: Reprodução

Valor Econômico

Jornalista: Carlos Rydlewski

03/04/2020 - Ester Sabino é diretora do Instituto de Medicina Tropical (IMT), da Universidade de São Paulo (USP). Há quase três décadas, ela lida com a epidemiologia molecular. Seu trabalho, grosso modo, consiste em analisar a genética dos vírus para saber de onde vêm, como se espalham e quais mutações relevantes apresentam em suas jornadas. Agora, aos 60 anos, diante da avalanche global do novo coronavírus, afirma que não está espantada. Está, simplesmente, “triste”. “Já tenho amigos na UTI”, diz. E foi pensando em como superar o impasse provocado pela atual onda de contágios que a pesquisadora idealizou uma espécie de lista de “desejos científicos”.

Uma vacina e medicamentos eficazes contra o SARS-Cov-2, o vírus que causa a doença covid-19, ocupam o topo da relação. Modelos preditivos mais robustos também importam. E muito. Afinal, é preciso definir com acurácia quando e até que ponto isolar as cidades. Isso para preservar vidas - sempre e sem limites -, mas provocando o menor dano possível às pessoas. “Seriam cruciais ainda testes simples, baratos e precisos, como os de gravidez, para identificar e isolar os doentes”, afirma a cientista. Por fim, sistemas tecnológicos de abastecimento poderiam atender as camadas mais vulneráveis da população em situações de emergência.

Pois a lista de Ester, na prática, reflete alguns dos principais desafios da ciência, em um mundo onde 2,8 bilhões de pessoas vivem sob algum tipo de restrição de movimento - o equivalente a um terço da população global. Ocorre que não é nada fácil executar as tarefas da “relação” da pesquisadora.

Cientistas ainda tentam entender por que o SARS-Cov-2 é tão eficaz. “Nós não sabemos como isso acontece”, diz Suzan Weiss, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que estuda os coronavírus há 40 anos. “A genética não nos diz isso.” Diante dessa escuridão, ela diz acreditar que, neste instante, o melhor a fazer é já nos prepararmos para algo inevitável: “Futuros surtos iguais a este”.

Hoje, sabe-se que a família do vírus coronaviridae reúne perto de 40 espécies, sendo que os primeiros estudos sobre o tema datam do fim da década de 1960. Além do SARS-Cov-2, seis integrantes do grupo afetam os seres humanos. Quatro deles - conhecidos pelas siglas OC43, HKU1, NL63 e 229E - causam um terço dos resfriados comuns. Outros dois, Mers e Sars (chamados por alguns autores de “clássicos da Sars”) são muito mais agressivos. A síndrome respiratória aguda grave (Sars) matou 800 pessoas entre 2002 e 2003. A síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers) acrescentou mais 900 mortes a esse total entre 2013 e 2014

E uma das peculiaridades do novo coronavírus, algo que o torna especialmente capcioso, é o fato de ser lento. Ele permanece em silêncio por longo período no organismo dos hospedeiros. Isso faz com que as pessoas, embora contaminadas, sejam assintomáticas. A incubação da covid-19 pode durar semanas. “Isso é péssimo sob o ponto de vista epidemiológico”, diz Renato Astray, virologista do Laboratório Multipropósito do Instituto Butantan, em São Paulo. “O contágio se propaga sem que ninguém saiba que está infectado.”

Astray observa que, normalmente, isso ocorre quando o corpo humano não reconhece de imediato que está sendo atacado. “Alguns vírus têm mecanismos que silenciam as respostas do nosso sistema imunológico”, diz o cientista. “O SARS-Cov-2 pode ser um caso desse tipo.” Ele acrescenta que, por isso mesmo, e em contrapartida, infecções que matam rapidamente tendem a não se espalhar de maneira tão sorrateira - e atroz.

A anatomia do novo coronavírus também apresenta singularidades. O vírus tem o formato de uma esfera, de onde partem inúmeras espículas, à semelhança de espetos. Elas se parecem com coroas. Daí o nome, “corona”. É por meio desses ganchos, chamados de proteínas “spike”, que ele adere a uma outra proteína, a ACE2, encontrada na superfície das células humanas.

Especula-se que esses picos sejam mais eficazes do que os comumente encontrados nos “Sars clássicos”. “É precoce tirar qualquer conclusão”, diz Astray. “Mas esse desconhecimento em torno do problema só amplia nosso desafio.”

Por isso, alertam os cientistas, hoje não há bala de prata contra a covid-19. A principal arma é social. Inclui, fundamentalmente, as medidas de isolamento. A solução mais efetiva no longo prazo, contudo, todos afirmam em uníssono, seria a produção de uma vacina. “

Mas chegar a uma resposta desse tipo não é uma tarefa simples e nem rápida”, pondera Gustavo Cabral, um dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2 no Brasil, cujos trabalhos ocorrem no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). O estudo é financiado pela Fapesp, a agência de fomento à pesquisa científica e tecnológica de São Paulo.

E qual é o prazo para que isso aconteça? Com otimismo, algo entre 12 e 18 meses. É isso o que afirmam, por exemplo, autoridades como Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (Niaid, na sigla em inglês). Fauci, um veterano no combate a epidemias, aconselhou seis presidentes americanos sobre esse tipo de problema, começando por Ronald Reagan (1911- 2004), no caso do HIV, e, agora, com Donald Trump e o novo coronavírus. “A verdade é que a vacina pode ser uma arma disponível somente para as próximas ondas do vírus”, diz Cabral. “Temos de saber disso e nos preparar para essa possibilidade.”

Desenvolver uma vacina consiste, na prática, em incutir um pedaço do vírus inativado no organismo de um ser humano. A partir daí, o sistema imunológico realiza duas tarefas decisivas. A primeira consiste em reagir e derrotar o tal corpo estranho. A segunda é criar uma memória imunológica capaz de combater o invasor em um eventual segundo round - ou seja, em uma nova contaminação. “Essas ‘memórias’ podem variar bastante”, observa Cabral, do Incor. “É por isso que as vacinas têm diferentes prazos de validade.” A agravante é que, somente essa etapa do processo, a de criação da “lembrança viral”, pode demorar entre seis meses e cinco anos.

Mas estes não são tempos normais. Há uma guerra global em curso contra uma pandemia. O tempo é um fator determinante nas batalhas - e define a quantidade de baixas que elas provocam. Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam dezenas de estudos de imunizantes contra o novo coronavírus em andamento no mundo. Só a lista das ações mais promissoras inclui perto de 40 nomes de empresas e institutos de pesquisa. E algumas dessas alternativas soam formidáveis. A Moderna, uma empresa com sede em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, e a CanSino Biologics, de Tianjin, no Nordeste da China, oferecem exemplos desse tipo.

Em um ritmo sem precedentes, ambas iniciaram testes em seres humanos de uma vacina contra a covid-19 há duas semanas. Considere que o início desse tipo de procedimento demorou 20 meses no caso da Sars. Jennifer Haller, de 43 anos, de Seattle, foi a primeira voluntária americana a receber uma dose do experimento. Na ocasião, ela afirmou estar “orgulhosa” e “grata” por participar da iniciativa. Jennifer, funcionária de uma pequena empresa de tecnologia, soube do estudo por meio de uma postagem no Facebook. Nos EUA, 45 pessoas (de 18 a 55 anos) receberão duas doses do protótipo. Na China, serão avaliados 108 indivíduos (de 18 a 60 anos).

Tanto a Moderna como a CanSino quebraram recordes de velocidade porque enveredaram por atalhos tecnológicos. A Moderna utiliza o ácido ribonucleico mensageiro (mRNA) como base do processo de imunização. “Na prática, essa plataforma faz com que a maquinaria da própria célula produza a proteína que combaterá o invasor”, explica Cabral, do Incor. A CanSino adota uma estratégia baseada no adenovírus humano tipo 5 (que causa infecções respiratórias e pneumonia). É ele que cria a resposta imunológica contra o SARS-Cov-2.

Para ganhar tempo, a Moderna nem sequer usou um fragmento físico do vírus para criar seu protótipo, o que seria o normal. Ela fez tudo apenas com base na sequência genética de parte do novo coronavírus, enquanto ele ainda proliferava em Wuhan, na China. A partir daí, em 42 dias, a empresa enviou as primeiras amostras de testes para o Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês), a agência governamental de pesquisa biomédica dos EUA.

Como a companhia já havia feito pelo menos nove vacinas experimentais dessa maneira contra outras doenças, ela também adaptou o processo de fabricação à nova ameaça. Como se diz, somente substituiu o software em um computador já existente. “Ela trocou a informação”, afirma Astray, do Butantan. “Não precisou fazer um novo hardware.”

Os pesquisadores observam que tudo isso dá segurança e potencial ao modelo, mas as expectativas devem ser moderadas. Embora as duas companhias tenham largado na frente, não há garantias de que cruzarão a linha de chegada. Nenhuma vacina que emprega a tecnologia de mRNA, por exemplo, está no mercado. Sua eficiência nunca foi comprovada. Ainda assim, as ações da empresa americana valorizaram quase 30% na Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia, em Nova York, em fevereiro. No início desta semana, o governo Trump anunciou que investirá US$ 1 bilhão na Moderna e na Johnson & Johnson, uma entre as gigantes globais que participa da corrida para desenvolver um sistema de imunização contra a covid19.

No Brasil, a equipe do Incor também emprega uma solução inovadora para desenvolver sua versão da vacina. O modelo está baseado em partículas semelhantes a vírus (VLPs, na sigla em inglês). Elas são estruturas multiproteicas com características similares às do vírus agressor. Por isso, são reconhecidas como inimigas pelas células do sistema imunológico. “A vantagem é que as VLPs são seguras e não provocam efeitos colaterais”, afirma Gustavo Cabral, um dos líderes do projeto. Os testes em animais devem começar nos próximos meses.

A premência de tempo fez com que a ciência apostasse pesado em uma segunda grande rota para tirar o mundo da crise. Nesse caso, trata-se da tentativa de encontrar medicamentos que possam combater - ou ao menos atenuar - o impacto da covid-19. “A principal estratégia adotada em todo o mundo é testar remédios já existentes, em vez de criar algo novo, o que exigiria muito mais tempo”, diz Rafaela Ribeiro, doutora em biologia celular. Ela participa de um estudo de fármacos no Hospital San Rafaelle, em Milão, um dos epicentros globais da doença. E várias adaptações estão em curso nesse processo. “O meu trabalho original, por exemplo, estava voltado para a zika”, diz Rafaela. “Agora, mudei o foco para o coronavírus. Isso está acontecendo com muitos pesquisadores.”

Ainda nesse front, há duas semanas, a OMS lançou uma iniciativa inédita no planeta. A instituição criou o projeto colaborativo Solidariedade (Solidarity). Ele vai unir centros de pesquisa e hospitais do mundo inteiro para testar emergencialmente quatro remédios contra a covid-19. O que se pretende é realizar uma investigação científica robusta, como nunca se viu: ela acontecerá no meio do furacão, enquanto a pandemia se alastra. A análise incluirá milhares de pacientes já hospitalizados. Só no Brasil, devem participar 18 hospitais em 12 Estados. O Inserm, a agência francesa de pesquisa biomédica, coordenará uma investigação complementar na Europa, com 3,2 mil pacientes em pelo menos sete países.

Serão avaliados medicamentos prontos - portanto, seguros - e outros que ainda estão em fase de testes, mas que mostraram bom potencial em estudos com animais. Isso principalmente no enfrentamento dos coronavírus mortais já conhecidos: o da Sars e o da Mers. As análises incluirão o Remdesivir, desenvolvido pela Gilead Sciences. Ele foi usado contra o ebola no ano passado na República Democrática do Congo e não apresentou resultados promissores. Algumas experiências, entretanto, indicam que pode ser eficaz contra as síndromes respiratórias graves.

As drogas cloroquina e hidroxicloroquina também serão examinadas. Elas ganharam especial notoriedade depois que foram citadas pelos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. As menções provocaram uma corrida às farmácias em busca desses antimaláricos. O fato despertou o seguinte comentário por parte de Arthur Caplan, do Centro Médico Langone, na Universidade de Nova York: “Isso me lembra o fenômeno do papel higiênico e todo mundo correndo para uma a loja”.

Seja como for, ambos os remédios podem agir contra a SARS-CoV-2, mas há indícios de que, para isso, são necessárias altas doses, o que pode causar toxicidades. A lista de medicamentos da OMS inclui ainda um mix de ritonavir e lopinavir, vendido sob a marca Kalera. Ele foi aprovado nos EUA, em 2000, para uso contra o HIV. O Solidariedade examinará ainda uma combinação desses dois antivirais com o interferon-beta, uma molécula voltada para a regulação de inflamações.

A modelagem matemática de cenários é outro campo da ciência que tem se mostrado decisivo nos dias correntes. Ela é o pilar sobre o qual se apoiam muitas das decisões políticas sobre os planos de “distanciamento social”. Mas, como em todas as outras frentes, apresentam limites. “Só teremos um modelo realmente bom quando ocorrer o próximo surto da doença”, diz Francisco Coutinho, professor da Faculdade de Medicina da USP, especialista nesse ramo. “Quanto mais completos forem os dados que usarmos, melhores serão os trabalhos. No momento, nos falta o mais importante: justamente as informações precisas.”

Hoje, os modeladores estão pousando aviões lotados, voando por instrumentos, sob neblina, em um terreno desconhecido. Ainda assim, estudos profundos têm obtido grande repercussão. Um dos trabalhos mais completos nesse setor foi preparado pela equipe de epidemiologistas do Imperial College, de Londres. Nele, foi analisado o impacto da covid-19 em 202 países, entre eles o Brasil. A última versão do cálculo foi tão contundente que levou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, infectado pelo novo coronavírus, a apertar o nó da estratégia de isolamento no Reino Unido.

Na terça-feira, cálculos dessa natureza, feitos pela Universidade de Washington, levaram o presidente Trump a dizer que os americanos terão pela frente duas semanas (as próximas) “muito, muito dolorosas”. As estimativas apontam que o surto da nova síndrome respiratória grave pode matar entre 100 mil e 200 mil pessoas nos EUA. Se nenhuma medida de restrição fosse adotada, contudo, o número de vítimas subiria para algo entre 1,5 milhão e 2,2 milhões. “Isso não seria possível”, disse Trump. “Você veria as pessoas morrendo nos lobbies de hotéis, nos aeroportos. Isso não poderia continuar.”

No estudo dos técnicos britânicos, foram traçados três grandes cenários. No primeiro deles, nada seria feito contra a pandemia. Os infectados somariam 7 bilhões (em 7,7 bilhões de habitantes do planeta) e 40,6 milhões morreriam. Ou seja, seria o mesmo que simplesmente varrer do mapa populações inteiras de países como a Espanha ou a Colômbia. Na segunda hipótese, seria adotada uma estratégia de isolamentos parciais, reduzindo em 42% as interações entre indivíduos. Se as medidas abrangessem apenas idosos, o número de mortes cairia para 20 milhões. E o total de doentes graves superaria em oito vezes a capacidade dos hospitais no mundo desenvolvido. Nos países pobres, esse limite seria superado em 25 vezes.

O terceiro quadro parte de uma redução de 75% dos contatos entre indivíduos. Se essa barreira for fixada nos 250 primeiros dias de contágio, a infecção atingiria 470 milhões e provoca 1,9 milhão de mortes. Se adotada depois desse prazo, os números saltariam de forma espetacular. Alcançariam, respectivamente, 2,4 bilhões e 10,5 milhões. E a lógica por trás dessas estimativas é bastante simples. “Até pequenos atrasos na adoção de medidas de isolamento fazem grande diferença”, diz Britta Jewell, pesquisadora do Imperial College. “Se cada infecção produz, em média, outras 2,5, reduzindo os links entre indivíduos haverá uma diminuição substancial das pessoas infectadas.” Caso contrário, vem a explosão.

Para o Brasil, os especialistas do centro de estudos britânico estimaram 1 milhão de mortes na pior estimativa, caso nenhuma medida de restrição (ou achatamento da curva, como dizem os técnicos) fosse tomada. Na melhor hipótese, com a diminuição de 75% das interações, podem morrer 44,2 mil pessoas. Porém, o físico Roberto Krankel, especialista em modelagem epidemiológica da Universidade Estadual Paulista (Unesp), adverte que o país está em um “voo cego” sobre essas planilhas. “Neste momento, temos um grande represamento na realização de testes da doença”, diz Krankel. “Com isso, não sabemos ao certo qual é o número de contaminados e, por consequência, qual o real impacto da quarentena.”

“Teste, teste, teste.” Não por acaso, foi essa a orientação dada ao mundo há duas semanas pelo diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. A ênfase justifica-se. “A aplicação maciça de testes, seguida pelo acompanhamento das pessoas examinadas, está na raiz do sucesso do combate ao novo coronavírus na Coreia do Sul”, afirma Alessandro Farias, chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia da Unicamp. Ele faz parte de uma força-tarefa montada na universidade para atuar nestes tempos difíceis. A ação do grupo abrange pelo menos cinco vertentes, com braços que vão da TI a até testes clínicos de medicamentos.

No caso dos sul-coreanos, os balanços indicam que uma pessoa em cada 170 foi submetida a testes da doença no início da pandemia. Enquanto isso, os EUA teriam examinado uma em cada 943 em um período similar. Esses números, no entanto, mudam permanentemente, pois os países estão investindo pesado na realização dessas análises, embora lidem com gargalos enormes em áreas como logística, falta de mão de obra qualificada para manipular os exames e restrições de acesso a insumos como reagentes.

Novos modelos de testes também estão sendo desenvolvidos nos principais laboratórios do planeta. Farias observa que, na Unicamp, optou pelo tipo RT-PCR (reação em cadeia da polimerase em tempo real), já existente. Ele detecta o RNA do vírus em amostras de sangue ou secreção do nariz e da boca. O material é coletado com bastões, como “cotonetes” grandes, os “swabs”. “Essa versão nos permite identificar muito cedo os casos da doença, quando as pessoas ainda estão assintomáticas”, afirma o especialista. “Com isso, podemos identificá-las e isolá-las. Esse é um grande trunfo dada a lenta manifestação da doença.”

Outra missão da ciência, mais ampla tanto no escopo quanto no tempo, é preparar o mundo para novas epidemias. Os pesquisadores acreditam que a pandemia do novo coronavírus se formou em um mercado de animais silvestres em Wuhan, na China. Em 24 de fevereiro, o governo chinês proibiu o funcionamento desse tipo de comércio no país. Mas os vírus sempre saltaram dos bichos para seres humanos - e continuarão saltando. Em geral, eles não causam problemas. “Mas isso ocorre tantas e tantas vezes que torna as epidemias inevitáveis”, diz Ester Sabino, da USP. Esse processo cria uma espécie de “roleta-russa viral”. Por repetição ininterrupta, um episódio desastroso, como em um lance de dados, tende a se consolidar.

E a jornada de uma epidemia pode ser longa. Muito longa. Ester destaca que o HIV pulou do macaco para o homem por volta de 1930. Por longos anos, o contágio ficou restrito à África. Nos anos 70, ganhou o mundo. “O vírus chegou aos EUA em 1977 e só foi percebido em 1981”, afirma a professora, uma das primeiras a sequenciar cepas do HIV no Brasil. Suspeita-se ainda que o H1N1, que provoca a gripe suína, tenha se espalhado a partir de uma operação de confinamento de porcos na Carolina do Norte, nos EUA, em 2009. O surto de H5N1, ou a gripe aviária, teria começado em fazendas chinesas de galinhas, em 1997. “As agressões ao meio ambiente só pioram esse quadro”, observa Ester.

E foi a permanente ameaça desse tipo de evento que levou a OMS a lançar, em 2006, um megaprojeto para combater um surto de proporções globais. A entidade acreditava que o protagonista do ataque seria uma variedade mais severa do vírus influenza. “Esse projeto estimulou diversos laboratórios a criar novas tecnologias para o desenvolvimento mais rápido de vacinas”, diz Renato Astray. “Essas técnicas estão sendo empregadas atualmente, ainda que para um outro patógeno.”

Embora tenha errado o alvo, o esforço global anti-influenza não foi em vão. Hoje, ele pode fazer com que uma plataforma de imunização contra o SARS-CoV-2 seja erguida em tempo recorde pela humanidade. Isso ainda pode demorar, mas só reforçaria a mensagem que tem sido dominante da ciência através da história.

Apesar do quadro terrível pintado pelas atuais modelagens matemáticas, ela sempre foi de esperança.

Comentários