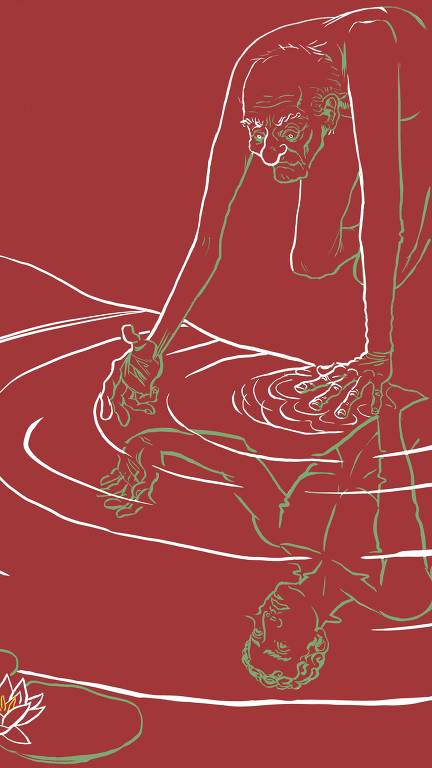

Capa da Ilustríssima – Jan Limpens

Investidores do Vale do Silício gastam bilhões na tentativa de encontrar a fórmula da imortalidade pela biomedicina, mas os até agora modestos resultados e as barreiras regulatórias e científicas aos tratamentos indicam os imensos desafios adiante na guerra contra o envelhecimento.

Pessoas poderosas que movem mundos e fundos para tentar driblar a própria mortalidade não são exatamente novidade —que o digam os leitores da “Epopeia de Gilgámesh”, conjunto de textos mesopotâmicos datados de 2000 a.C., que narram, entre outras coisas, a busca do rei Gilgámesh pelo segredo da vida eterna (spoiler: ele não conseguiu realizar a façanha).

Gilgámesh, é óbvio, não entendia patavinas de biologia molecular, nem tinha os bilhões de dólares do Vale do Silício do século 21 à sua disposição.

Com efeito, os equivalentes modernos dos monarcas da Mesopotâmia —figuras como Sergey Brin, um dos fundadores do Google; Peter Thiel, que ajudou a criar o PayPal; Jeff Bezos, da Amazon; e Larry Ellison, da Oracle— resolveram apostar, ao longo desta década, que a combinação de biotecnologia de ponta com capital de risco bilionário será capaz de operar maravilhas na guerra ao envelhecimento e à morte.

Uma única empresa do ramo, a Calico (criada pelo Google em parceria com a companhia farmacêutica AbbVie em 2013), já recebeu aportes de quase US$ 2 bilhões. Também há iniciativas um pouco mais modestas, como a Human Longevity, que levantou cerca de US$ 300 milhões nos últimos anos.

O projeto contou em seu início com a participação de Craig Venter, um dos decifradores do genoma humano, que deixou a empresa em maio de 2018, chegando a ser processado por “roubo de segredos industriais” —ele foi absolvido da acusação.

Embora disponham de volumosos investimentos, as pesquisas na área ainda estão longe de alcançar maturidade, em especial no que diz respeito a aplicações terapêuticas em seres humanos. Há hoje maior compreensão acerca dos mecanismos moleculares que conduzem ao envelhecimento de células, tecidos e organismos inteiros, todavia não se pode afirmar que alguma intervenção medicamentosa individual teria impacto considerável sobre a longevidade do Homo sapiens.

Assim como ocorre em todos os demais ramos da pesquisa biomédica, resultados obtidos em laboratório com os chamados organismos-modelo —leveduras, vermes nematoides, camundongos— nem sempre encontram equivalentes em abordagens com pessoas.

Portanto, por mais que Brin fale em “curar a morte” ou que Ellison diga que a aceitação da mortalidade “é um negócio incompreensível”, nada aponta para algum avanço mais concreto a curto prazo.

Numa área de fronteira da biologia como essa, as definições tendem a ser provisórias. O envelhecimento, por enquanto, parece ser um processo essencialmente multiforme —e nisso reside parte do desafio que a pesquisa bancada pelos bilionários da Califórnia terá de enfrentar.

Em vez de seguir uma série de passos mais ou menos programados, tais como os que guiam a divisão celular desde que o espermatozoide encontra o óvulo, o envelhecimento, via de regra, ocorre de modo relativamente bagunçado. Derivaria, por exemplo, dos danos aleatórios que o DNA e outros componentes moleculares das células sofrem com o tempo, graças a influências ambientais tão diversas quanto estresse, variações de temperatura, consumo de certos alimentos ou a simples respiração (já que derivados do oxigênio que inalamos também podem danificar a estrutura das moléculas do organismo).

Essas modificações, como seria de esperar, tendem a afetar a saúde e a eficiência dos mais variados tipos de células, além de aumentar o risco de que elas adquiram características genéticas aberrantes e desencadeiem, por exemplo, a formação de tumores.

Dessa maneira, os sistemas de controle de qualidade do próprio organismo fazem com que as células veteranas, marcadas pelo peso da tralha molecular que se acumulou nelas, parem de se dividir. Com isso, tecidos deixam de se regenerar e o envelhecimento inicia sua marcha inexorável.

“Uma coisa cada vez mais discutida são os fatores epigenéticos”, conta o geneticista Ricardo di Lazzaro Filho, doutorando da USP que estuda síndromes que desencadeiam envelhecimento precoce.

As modificações epigenéticas não alteram diretamente as letras químicas que compõem o DNA, mas têm impacto sobre a maneira como o genoma é “lido” pela célula. Sabe-se que essas modificações sofrem influência considerável do ambiente ao longo da vida.

Convém ressaltar que, por sua própria natureza não programada, tais processos se dão em ritmos que variam tremendamente não só de indivíduo para indivíduo, mas também, em princípio, até de órgão para órgão. Alguém pode perfeitamente ter rins de idoso e coração de adolescente, por assim dizer, o que dificulta a busca de uma solução única para o organismo como um todo.

Essa faceta aparentemente randômica e caótica da decrepitude não é, entretanto, a única a se apresentar diante dos microscópios dos biólogos. Alguns processos dão a impressão de integrar um programa biológico, como o chamado limite de Hayflick (proposto nos anos 1960 pelo anatomista americano Leonard Hayflick), que corresponde ao número finito de divisões, da ordem de algumas dezenas, pelo qual células normais são capazes de passar.

Quando uma célula se divide, ela se reproduz, dando origem a duas células-filhas; essas, por sua vez, geram quatro células-netas, e assim por diante. Hayflick demonstrou, portanto, a existência de uma espécie de menopausa celular, após a qual as células atingem um estado de senescência (“velhice”) não reprodutiva.

A quantidade de divisões que ainda restam a uma célula parece ser determinada pelo comprimento dos telômeros (em grego, algo como “parte final”), as pontas das estruturas enoveladas conhecidas como cromossomos, onde o DNA fica empacotado.

O DNA dos telômeros não contém informação, mas serve como “zona-tampão” para proteger o resto do material genético quando ele é duplicado durante a divisão celular (por um defeito natural do processo, um trechinho da ponta sempre é perdido, o que corresponde ao encurtamento dos telômeros).

Quando não há mais o que cortar nos telômeros, a divisão celular deixa de ser possível. Surgem as células senescentes, que tendem a se acumular no organismo com o transcorrer dos anos, estimulando, por exemplo, processos inflamatórios associados a doenças do envelhecimento.

Por fim, também é possível enxergar a senescência pelo prisma da teoria da evolução.

A ideia pode soar estranha, mas o fato é que a juventude eterna não faz muito sentido do ponto de vista da seleção natural. A não ser que o indivíduo perpetuamente jovem também seja invulnerável, a presença de competidores e predadores acabará por levá-lo à morte.

E, caso outros membros da espécie consigam deixar mais descendentes que esse Peter Pan hipotético, os genes deles é que hão de predominar na geração seguinte, mesmo que acabem envelhecendo.

Trocando em miúdos, haveria uma equação de custo-benefício evolutiva: certos genes que aumentam a capacidade reprodutiva na juventude acabariam ligados a efeitos indesejáveis do envelhecimento na maturidade, mas persistiriam na população porque ajudam a ganhar a corrida da produção de descendentes.

O raciocínio, além de fazer bastante sentido teórico, possui alguma base observacional e experimental. Certos genes associados ao crescimento e ao desenvolvimento das células sexuais, por exemplo, também estão ligados ao aparecimento do câncer, uma das doenças típicas do envelhecimento.

Além disso, alguns dos resultados mais espetaculosos da pesquisa com animais de laboratório derivam da chamada restrição calórica, uma intervenção na qual os bichos são submetidos a dietas de fome (mas, vale ressaltar, com todos os nutrientes essenciais à sobrevivência). Nesses casos, a fertilidade desaba —e a expectativa de vida dispara.

O caso mais extremo é o do minúsculo verme Caenorhabditis elegans. Sob restrição calórica, o bicho, que normalmente vive duas semanas, alcança os 90 dias de vida (o equivalente a mais de 600 “anos humanos”).

Camundongos e ratos chegam a viver até 40% mais tempo graças ao regime radical, com muito menos problemas de saúde associados à idade. Curiosamente, tirar os órgãos reprodutivos do Caenorhabditis elegans tem mais ou menos o mesmo efeito que fazer o invertebrado passar fome.

“A ideia é que, em circunstâncias nas quais há recursos limitados, os seres vivos dedicariam suas energias a manter suas energias, seu “soma” [“corpo”, em grego], em vez de se reproduzir e envelhecer, na esperança de que os tempos melhorem”, explica Scott Pletcher, pesquisador da Universidade de Michigan (EUA) que usa moscas-das-frutas como modelo para entender os processos de envelhecimento.

Como quase ninguém está disposto a se tornar um Matusalém faminto ou eunuco, os cientistas têm buscado identificar os genes e circuitos metabólicos influenciados pela restrição calórica e outras alterações no fluxo de energia e nutrientes do organismo. Uma vez achados esses alvos, o plano é usar fármacos que os ativem sem que haja necessidade de intervenções tão drásticas. E existe, é claro, a possibilidade de enfocar outros aspectos do processo de envelhecimento, como os danos aleatórios já citados.

Antes de aplicar essas ideias a pacientes humanos, porém, as abordagens antienvelhecimento precisam enfrentar, além dos desafios científicos e médicos, um problema regulatório. As grandes agências responsáveis por regular testes de fármacos, como a americana FDA, não costumam considerar que velhice, por si só, seja uma doença.

Para liberar testes clínicos (projetados para demonstrar a segurança e a eficácia de medicamentos numa amostra representativa da população), a FDA e outras agências costumam exigir que o remédio se destine a tratar um problema de saúde específico —diabetes, tipos de câncer, problemas cardíacos etc.

Por isso, a estratégia dos que querem testar intervenções antienvelhecimento é comer pelas beiradas: projetar testes clínicos voltados para problemas específicos, mas de olho em resultados sistêmicos da aplicação. Se o medicamento voltado para a prevenção de doenças cardiovasculares, digamos, também diminuir o risco de diabetes e de demência nos pacientes ao longo dos anos, seria um sinal de que ele está no caminho certo.

Um dos exemplos promissores dessa abordagem vem da resTORbio, uma “spin-off” da gigante farmacêutica Novartis. Como o nome da empresa indica, ela trabalha com a criação de inibidores de mTOR, uma proteína importante para uma série de processos ligados à proliferação celular e ao controle de qualidade das moléculas que se acumulam nas células, além de participar da regulação de certos aspectos do sistema imune, de defesa, do organismo.

Foi esse último ponto que chamou a atenção da resTORbio. “A melhora das funções imunes seria algo que conseguiríamos observar num intervalo relativamente curto de tempo”, declarou Joan Mannick, cofundadora da empresa, à revista científica Nature Reviews Drug Discovery.

Em uma série de testes clínicos, os inibidores de mTOR criados pela companhia conseguiram melhorar a eficácia de vacinas de gripe em idosos e diminuíram em 30% as infecções respiratórias que os acometeram. Em maio de 2019, começou o teste de fase 3 da abordagem, o último antes da liberação comercial.

“Vários outros estudos também estão testando o uso de senolíticos, ou seja, fármacos que eliminam células senescentes”, afirma Di Lazzaro Filho. É uma abordagem interessante para enfrentar problemas que envolvem processos inflamatórios, como a osteoartrose.

Se você está coçando a cabeça diante desses resultados modestos —afinal, diminuir os episódios de gripe em idosos ou tratar artrose não parecem exatamente uma receita para a vida eterna—, vale destacar que existe uma certa dupla personalidade no ramo do antienvelhecimento.

A maioria dos pesquisadores tende a evitar a retórica grandiloquente à la Gilgámesh. Em geral, costumam dizer que a principal meta é aumentar o “healthspan” (em inglês, algo como o tempo de vida saudável), e não o “lifespan” (tempo de vida propriamente dito).

Além de produzir idosos com qualidade de vida superior à da maioria dos octagenários e nonagenários de hoje, essa estratégia teria, como consequência natural, um ligeiro aumento da expectativa de vida, simplesmente porque ninguém morre “de velhice”, a rigor, mas sempre de alguma complicação de saúde específica associada ao processo de envelhecimento. No mínimo, teríamos idosos com uma qualidade de vida bastante superior à registrada hoje.

“Uma vez que esses medicamentos sejam aprovados para fins específicos, muito provavelmente eles começarão a ser usados de modo ‘off-label’ [sem indicação oficial de agências regulatórias] por pessoas interessadas diretamente no aspecto antienvelhecimento”, afirma o geneticista da USP.

Ironicamente, não se sabe quase nada sobre as linhas de pesquisa das novas gigantes do ramo, como a própria Calico. “Tentei até visitá-los quando estive em San Diego, mas não me receberam”, conta Di Lazzaro Filho.

“O fato de já sermos excepcionalmente bem financiados faz com que não precisemos ficar falando para despertar interesse na nossa companhia”, explicou, sem rodeios, o oncologista Robert Cohen, um dos cientistas seniores da Calico, em entrevista ao portal de biotecnologia Stat. “Por enquanto não apareceu nenhuma razão para que contemos nossa história de modo muito profundo, então escolhemos não fazê-lo.”

Sabe-se, no entanto, que o interesse por organismos-modelo ainda é importante para a equipe bilionária. Nesse seara, a Calico tem escarafunchado o genoma do rato-toupeira-pelado (Heterocephalus glaber), um roedor da África Oriental cuja aparência e estilo de vida são tão esquisitos quanto seu nome popular.

Quase desprovido de olhos e pelos, o bicho vive debaixo de terra, em grupos que lembram mais as sociedades de formigas ou abelhas que as de mamíferos. Com longevidade natural estimada em 30 anos, enquanto o normal entre roedores é cerca de um décimo desse tempo ou menos, a espécie não só possui metabolismo peculiar, que a protege da maioria dos danos moleculares associados ao envelhecimento, como também uma curva de mortalidade inusitada.

Ao contrário do que acontece com os humanos e os demais mamíferos, a probabilidade de morte de um rato-toupeira-pelado não aumenta com a idade do bicho, o que sugere que a biologia dele pode ter muito a ensinar aos Homo sapiens que querem evitar riscos do envelhecimento.

De qualquer modo, as metas mais ambiciosas do Vale do Silício —estender indefinidamente a longevidade humana— muito provavelmente vão exigir bem mais do que o uso de uns poucos medicamentos. Considerando a miríade de causas biológicas que conduzem ao envelhecimento, será necessário ao mesmo tempo corrigir danos no DNA, reciclar proteínas malformadas, eliminar células senescentes e substituir tecidos e órgãos que passaram do “prazo de validade”, com ajuda de células-tronco (capazes de dar origem a todos os tecidos do organismo).

Ou seja, o resultado almejado depende de que muitas coisas deem certo ao mesmo tempo —e ainda é cedo para dizer se acertar todos esses ponteiros não acarretaria efeitos indesejáveis, difíceis de prever hoje.

“Muito provavelmente será algo gradual, que vai acontecer ao longo das próximas décadas ou séculos”, diz o geneticista da USP. “Conforme for se consolidando a visão de que o envelhecimento é uma forma de doença, e a sociedade destinar recursos para enfrentar o problema, como já está acontecendo, não me parece impossível que ele seja evitado ou, no mínimo, reduzido a níveis muito baixos.” O clichê não poderia ser mais apropriado: quem viver verá.

Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência da Folha e autor de oito livros, sendo o mais recente “Darwin sem Frescura” (HarperCollins Brasil).

Fonte: Folha de S. Paulo Online

Comentários